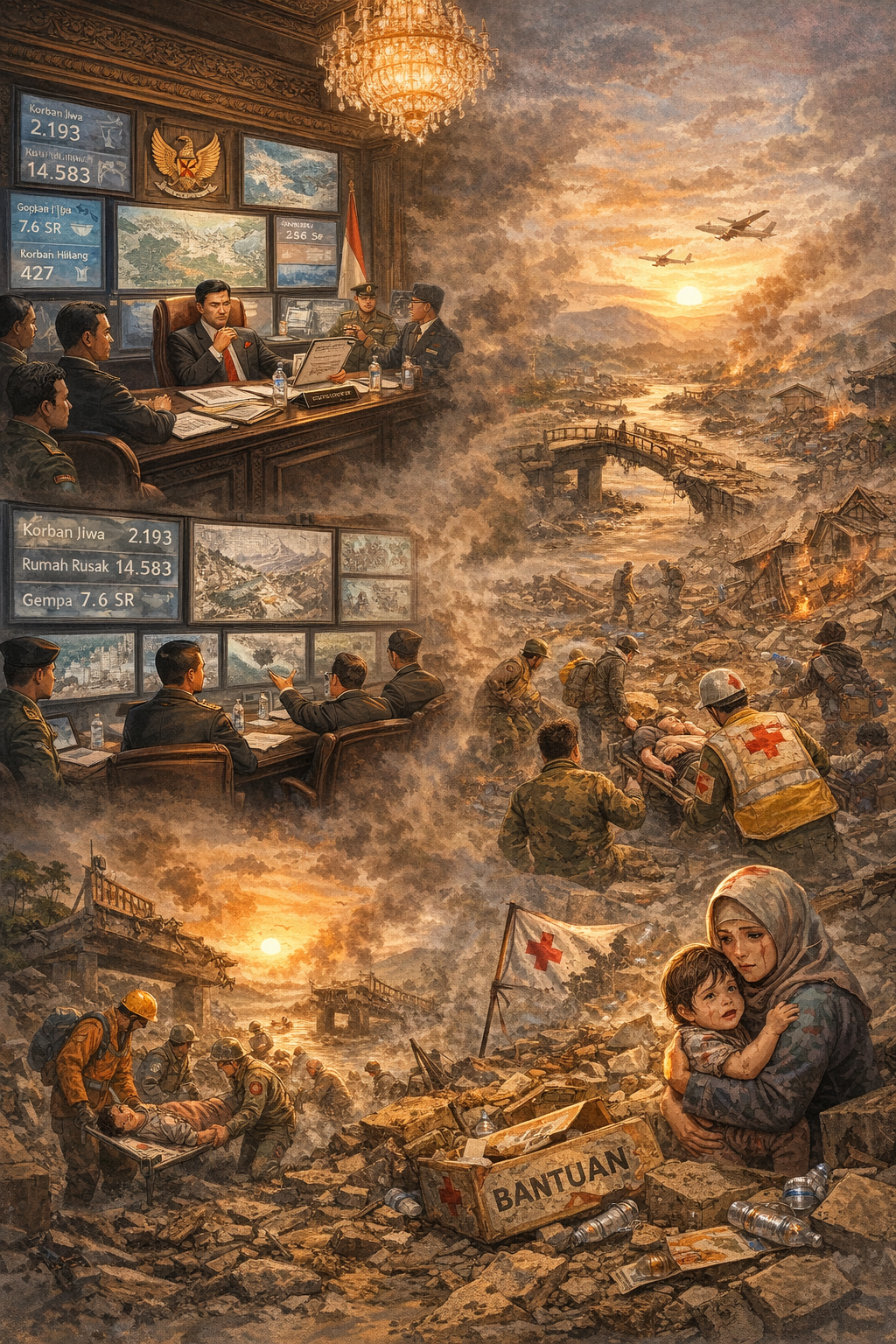

gambar: Ilustrasi mengenai “Kolase Kontras Sipil-Militer”

Muhammad Luthfi

İlahiyat

İbrahim Çeçen Universitesi

Beberapa pekan yang lalu, publik dikejutkan oleh diselenggarakannya rapat tertutup oleh Komisi I DPR RI di Hotel Veranda, Jakarta, yang membahas revisi Undang-Undang TNI. Rapat yang tidak transparan dan dilakukan secara terburu-buru ini menimbulkan kecurigaan masyarakat, khususnya mereka yang masih mengingat dengan jelas masa kelam dominasi militer selama Orde Baru. Di tengah berbagai isu nasional seperti skandal korupsi, manipulasi distribusi BBM, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, urgensi pembahasan RUU TNI justru diprioritaskan, seolah memperlihatkan skema kuasa yang tidak peka terhadap aspirasi reformasi.

Prosedur pembahasan RUU TNI mengundang tanda tanya besar. Dimulai dari proses penyusunan yang tertutup, diabaikannya kritik dari lembaga-lembaga independen sepanjang 2023, hingga pelaksanaan rapat yang dilakukan secara tertutup tanpa pelibatan media. Ini menunjukkan bahwa argumentasi perlunya reformasi birokrasi militer belum disertai komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu isu krusial dalam revisi ini adalah perluasan peran TNI di luar bidang pertahanan. Pasal 3 ayat (1a) RUU TNI menambahkan fungsi baru TNI di bidang keamanan, termasuk keterlibatan dalam penanganan terorisme, penanganan bencana, pengamanan obyek vital nasional, hingga pelibatan dalam urusan siber, narkoba, dan kehutanan—domain yang sebelumnya merupakan kewenangan Polri atau lembaga sipil lainnya. Selain itu, Pasal 47 mengatur pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) secara lebih luas dan tidak dibatasi oleh permintaan instansi terkait. Terlebih lagi, Pasal 53 dan 53A memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil tanpa melalui proses pensiun, dan Pasal 68 memperpanjang usia pensiun TNI dari 58 atau 60 tahun menjadi 60 dan 65 tahun. Ketentuan ini dinilai memberi keuntungan langsung bagi Panglima TNI saat ini, Jenderal Agus Subiyanto, yang seharusnya memasuki masa pensiun.

Langkah-langkah tersebut menimbulkan kekhawatiran akan bangkitnya kembali praktik dwifungsi militer yang pernah menjadi simbol kuatnya dominasi militer atas sipil pada masa Orde Baru. Praktik semacam ini juga pernah menjadi penyebab stagnasi dan kemunduran dalam sejarah dunia Islam, sebagaimana yang tercermin dalam hubungan antara para Sultan Utsmani dengan korps Janissary.

Janissary (Yeniçeri) merupakan korps militer elit yang dibentuk melalui sistem devshirme, di mana anak-anak non-Muslim dari Balkan diambil dan dilatih untuk menjadi tentara profesional yang loyal sepenuhnya kepada Sultan. Halil İnalcık dalam karyanya The Ottoman Empire: The Classical Age 1300–1600 menjelaskan bahwa Janissary awalnya menjadi simbol kemajuan dan stabilitas kekuasaan Utsmani. Namun, seiring waktu, mereka berubah menjadi kekuatan politik tersendiri yang mengintervensi suksesi kekuasaan, menjatuhkan Sultan yang tidak mereka sukai, dan menolak segala bentuk reformasi militer.

Anne Hathaway dalam bukunya The Arab Lands under Ottoman Rule, 1516–1800 juga menyoroti bagaimana korps Janissary di berbagai provinsi Arab Utsmani berkembang menjadi kelompok-kelompok militer yang semi-otonom, lebih mengabdi pada kepentingan ekonomi dan politik lokal ketimbang pada otoritas pusat di Istanbul. Mereka sering kali memperdagangkan jabatan dan memonopoli sumber daya, menyebabkan kegagalan administratif dan ketidakstabilan sosial. Upaya reformasi militer yang dilakukan oleh Sultan Selim III dan Mahmud II ditentang keras oleh Janissary, hingga akhirnya Sultan Mahmud II mengambil langkah drastis dengan membubarkan korps tersebut dalam peristiwa Auspicious Incident (Vak’a-i Hayriye) tahun 1826, menyusul pemberontakan berdarah yang melibatkan ribuan korban jiwa.

Meski konteks sejarah dan sistem pemerintahan sangat berbeda, kisah ini menunjukkan risiko laten ketika militer dibiarkan memainkan peran di luar fungsinya. Revisi UU TNI yang memperluas fungsi militer di bidang sipil, jika tidak disertai mekanisme akuntabilitas dan kontrol sipil yang kuat, membuka peluang kembalinya dominasi militer yang menghambat demokratisasi—sebagaimana korps Janissary menjadi batu sandungan bagi modernisasi Utsmani.

Sejarah tersebut memberikan pelajaran berharga mengenai bahaya ketika institusi militer melampaui batas fungsi pertahanan dan terlibat dalam birokrasi sipil. Ketika militer memiliki ruang untuk membentuk, memengaruhi, atau bahkan mengendalikan kebijakan sipil, maka demokrasi berada dalam ancaman yang tidak kasat mata: legitimasi kekuasaan sipil menjadi subordinat, dan institusi militer kehilangan netralitas profesionalnya.

Jika revisi UU TNI saat ini diterapkan tanpa kontrol ketat dan mekanisme akuntabilitas yang kuat, maka Indonesia dapat mengalami kemunduran serupa seperti yang dialami oleh Kekaisaran Utsmani. Seperti Janissary yang berubah dari pelindung Sultan menjadi perintang reformasi, perluasan fungsi TNI dapat memunculkan aktor-aktor militer yang secara administratif sah, namun berpotensi menjadi kekuatan politik yang menghambat demokrasi. Refleksi sejarah ini seharusnya menjadi pengingat bahwa supremasi sipil bukan sekadar amanat reformasi, tetapi juga syarat mutlak bagi keberlangsungan pemerintahan yang demokratis dan adaptif terhadap perubahan zaman.

REFERENSI

Inalcık, Halil (1969). The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600. New York: Orpheus Publishing Inc.

Hathaway, Jane (2008). The Arab Lands under Ottoman Rule, 1516-1800. New York: Taylor & Francis.

Tirto. (2025, Maret 20). Isi RUU TNI 2025 dan Daftar Pasal yang Kontroversial. https://tirto.id/isi-ruu-tni-2025-dan-daftar-pasal-yang-bermasalah-g9v4

Kompas. (2025, Maret 20). RUU TNI Sah Jadi Undang-Undang, Ini Poin-poin Perubahannya. https://nasional.kompas.com/read/2025/03/20/10494931/ruu-tni-sah-jadi-undang-undang-ini-poin-poin-perubahannya#google_vignette

Kompas. (2025, Maret 20). Apa Isi UU TNI Terbaru? Ini Daftar Lengkap Pasal yang Berubah. https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/20/134500965/apa-isi-uu-tni-terbaru-ini-daftar-lengkap-pasal-yang-berubah#

Editor by Roma Wijaya