Muhammad Luthfi

İlahiyat

İbrahim Çeçen Üniversitesi

Peserta UNITY TALKS, Tutunamayanlar Kitabevi & Cafe, 20 April 2025

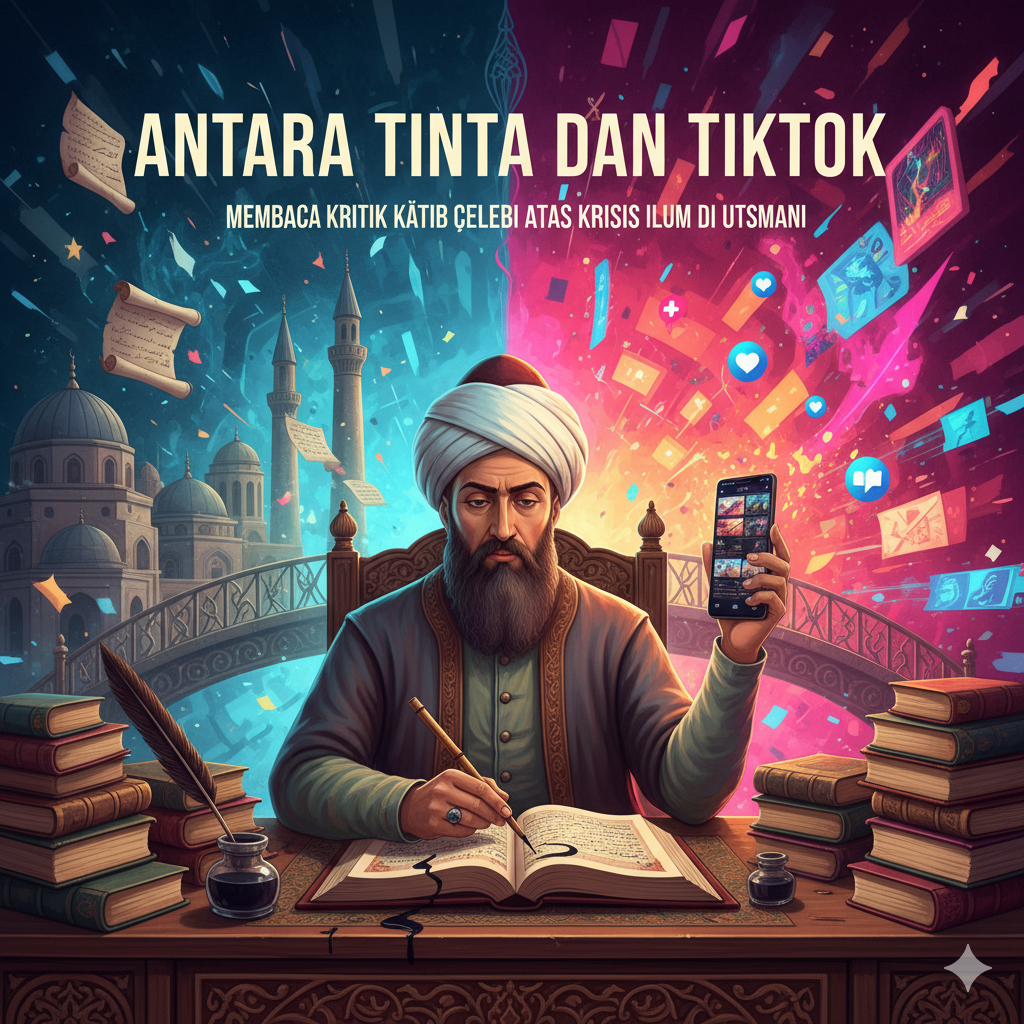

Diskusi bertajuk “Apakah Teologi Masih Penting? Meninjau Ilmu Kalam di Era Kecerdasan Buatan” yang diadakan oleh UNITY TALKS, sebuah klub diskusi dari PPI Ağrı pada 20 April 2025 di Tutunamayanlar Kitabevi & Cafe bukanlah sekadar nostalgia atas masa lalu keilmuan Islam. Ia hadir sebagai upaya pembacaan ulang terhadap Ilmu Kalam sebagai kerangka epistemologis, ontologis, dan etis dalam menghadapi era yang ditandai oleh kebangkitan teknologi artificial intelligence (AI). Di tengah arus besar transformasi teknologi yang mengguncang paradigma lama tentang manusia, pengetahuan, dan kecerdasan, diskusi ini berupaya menjawab satu pertanyaan mendasar: Apakah teologi Islam—dalam hal ini Ilmu Kalam—masih relevan?

Dari “Apakah Penting?” ke “Mengapa Mendadak Tidak Penting?”

Pertanyaan yang diajukan tidak serta-merta dijawab dengan afirmasi semata, melainkan dijungkirbalikkan secara kritis oleh para peserta: bukan “apakah teologi masih penting?”, melainkan “mengapa mendadak kita merasa teologi tidak penting?”. Pernyataan ini menggugat asumsi dasar dari modernitas sekuler yang telah meminggirkan Ilmu Kalam dari jantung peradaban Islam. Teologi, dalam bayangan modernitas, dianggap tidak kompatibel dengan rasionalitas, sains, dan teknologi. Namun, seperti disinggung dalam forum, pengabaian terhadap Kalam sebenarnya adalah gejala dari penyakit epistemik yang lebih dalam: the loss of metaphysical critique in the age of data.

AI bekerja dalam ruang algoritma dan kalkulasi probabilistik. Ia memproses input dan output berdasarkan data pelatihan dalam jumlah besar, tetapi tidak memiliki kesadaran akan kebenaran, nilai, atau tanggung jawab moral. Di sinilah Ilmu Kalam menunjukkan urgensinya: ia mempertanyakan tidak hanya apa yang diketahui, tetapi bagaimana sesuatu diketahui dan dalam kerangka nilai apa ia diketahui. Kalam bukan sekadar debat tentang sifat Tuhan, tetapi sistem yang secara metodologis mengintegrasikan wahyu, akal, dan pengalaman—sebuah epistemologi yang utuh dan manusiawi.

Kalam vs. Epistemologi Algoritmik: Antara Kesadaran dan Simulasi

Salah satu tema krusial yang muncul dalam diskusi adalah soal epistemologi. AI seperti ChatGPT atau Gemini dapat menghasilkan teks dengan kompleksitas tinggi, menjawab pertanyaan secara logis, bahkan membentuk narasi seolah-olah memiliki intensionalitas. Namun seperti disorot oleh beberapa peserta, AI hanya melakukan simulasi dari kecerdasan, bukan kecerdasan itu sendiri. Ia tidak memiliki kesadaran akan makna, konteks, atau nilai. Dengan kata lain, AI adalah machine of syntax, bukan machine of semantics.

Ilmu Kalam, sebaliknya, selalu menempatkan makna dan intensionalitas sebagai aspek sentral dari pengetahuan. Dalam kerangka Asy’ariyah, misalnya, kehendak ilahi dan akal manusia tidak bertentangan, tetapi saling mengisi dalam memahami realitas. Kalam memberikan ruang bagi keterbatasan manusia sekaligus membuka kemungkinan kritik terhadap klaim-klaim absolut yang datang dari luar sistem nilai Islam. Maka, ketika AI mulai diasumsikan sebagai agent of truth, Kalam dapat berperan sebagai epistemological counterweight—pengimbang yang mempertanyakan dasar asumsi, metodologi, dan konsekuensi dari sistem teknologi yang kini mulai kita anggap normatif.

Ontologi Teknologi dan Krisis Agens: Siapa yang Bertanggung Jawab?

Di titik ini, diskusi bergeser ke soal ontologi. Salah satu peserta menggarisbawahi pentingnya membedakan antara agent dan instrument. Dalam Ilmu Kalam klasik, manusia diposisikan sebagai makhluk berkehendak bebas yang bertanggung jawab atas tindakannya—baik menurut teori kasb (al-Asy’ari) maupun tafwidh (Mu’tazilah). AI, sebaliknya, tidak memiliki kehendak bebas, niat, atau kesadaran moral. Maka pertanyaan tentang tanggung jawab moral atas tindakan AI justru kembali kepada manusia sebagai pencipta dan pengguna teknologi.

Di sinilah Ilmu Kalam menawarkan kerangka etis yang kuat: bukan hanya tentang apakah AI bisa salah atau benar, tetapi tentang siapa yang menanggung akibat etis dari keberadaan AI dalam masyarakat. Tanpa refleksi teologis dan etis, teknologi mudah tergelincir menjadi alat kekuasaan dan dominasi yang tersembunyi di balik selubung efisiensi.

Teologi Sebagai Kritik Zaman

Salah satu capaian diskusi yang patut dicatat adalah upaya mengaktualkan Kalam tanpa jatuh pada romantisasi masa lalu. Kalam bukan sekadar museum warisan teologis, melainkan harus menjadi ruang kritik terhadap struktur dominasi pengetahuan modern. AI, sebagaimana kapitalisme data yang melahirkannya, adalah sistem yang berupaya mengatur dunia melalui kuasa informasi. Maka, Kalam harus menjadi ilmu kritik atas pengetahuan dominan (counter-epistemology), bukan sekadar alat apologetika.

Alih-alih meniru pendekatan teknokratis atau menyerah pada inferiority complex terhadap “ilmuwan data”, para peserta justru mengusulkan munculnya ijtihad kalami: upaya pembaharuan metodologis Kalam yang tetap berpijak pada prinsip ontologis dan epistemologis Islam, namun mampu menghadapi tantangan kontemporer. Kalam harus kembali menjadi ruang dimana wahyu dan rasio, metafisika dan sains, nilai dan fakta, dipertemukan secara kreatif.

Penutup: Kalam sebagai Tanggung Jawab Intelektual

Diskusi UNITY TALKS ini mengingatkan kita bahwa pertanyaan tentang teologi bukan pertanyaan usang, tetapi pertanyaan yang justru semakin mendesak di tengah krisis nilai yang disebabkan oleh otomatisasi, simulasi, dan desakralisasi. Dalam era AI, kita tidak hanya butuh teknologi yang canggih, tetapi juga kesadaran akan apa yang manusiawi. Kalam, dalam pengertian ini, bukan hanya penting—ia mendesak. Sebagaimana Imam al-Ghazali pernah menulis bahwa “kerusakan dunia berasal dari rusaknya ilmu, dan rusaknya ilmu berasal dari rusaknya orientasi epistemologis para ulama”, maka tugas kita hari ini adalah memperbaiki orientasi keilmuan, bukan sekadar menambah data. Ilmu Kalam hadir sebagai panggilan untuk berpikir bukan hanya demi efisiensi, tetapi demi kebijaksanaan. Dan dalam dunia yang semakin cerdas secara teknis namun kehilangan arah secara moral, teologi adalah satu-satunya ruang di mana manusia masih bisa bertanya: untuk apa semua ini?