Luthfiyah Multazimah

Arsitektur

Pamukkale University

Pendahuluan

Lanskap dunia pada abad ke-21 tidak hanya ditunjukkan oleh perubahan cuaca yang terjadi secara berkala, melainkan telah memasuki masa krisis serius yang disebut oleh para ilmuwan sebagai era pemanasan global. Hal ini memaksa kita untuk meninjau kembali secara menyeluruh berbagai bidang ilmu, terutama arsitektur dan konstruksi. Sektor bangunan dan konstruksi memiliki peran penting dalam isu krisis iklim, karena menggunakan sekitar 32% dari total energi dunia dan menciptakan 34% emisi karbon dioksida secara global (UNEP & GlobalABC, 2025). Di Indonesia, persoalan ini semakin rumit karena tekanan dari pertumbuhan populasi, dengan prediksi jumlah penduduk mencapai 284,4 juta orang pada tahun 2025 (BPS, 2025). Pertumbuhan penduduk yang cepat ini berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan tempat tinggal dan infrastruktur. Jika tidak dikelola dengan pendekatan pembangunan yang baru, hal ini bisa menjadi beban lingkungan yang semakin berat dan sulit diatasi.

Industri konstruksi di Indonesia masih bergantung pada material tradisional seperti beton dan baja, yang tidak hanya memengaruhi aspek teknis, tetapi juga membawa dampak sosial yang besar terhadap ekologi. Kebutuhan untuk menggunakan bahan yang dianggap modern dan menunjukkan status sosial berakibat pada penggunaan bahan yang menghasilkan banyak emisi karbon. Menurut laporan dari United Nations Environment Programme (2025), produksi material bangunan primer menyumbang sekitar 18% dari emisi karbon global. Data dari Architecture 2030 (n.d.) menyatakan bahwa beton, baja, dan aluminium berkontribusi hingga 15% emisi gas rumah kaca dunia, menjadikannya sumber karbon terbesar sebelum bangunan itu digunakan (Hammond & Jones, 2006). Di tingkat nasional, dampak dari pemilihan bahan ini sangat nyata. Indonesia termasuk negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, dengan peningkatan emisi hingga 5,0% pada tahun 2024 yang mana naik paling tinggi dibandingkan negara-negara penyumbang emisi besar lainnya (Crippa et al., 2025). Faktor ini menunjukkan bahwa emisi karbon dari sektor bangunan di Indonesia adalah hasil dari keputusan desain yang dibentuk oleh preferensi budaya dan kebijakan pembangunan yang belum berorientasi lingkungan.

Menuju arsitektur berkelanjutan di Indonesia tidak hanya menghadapi masalah teknologi, tetapi juga akar dari dimensi sosiokultural yang sudah terbentuk lama. Material alami masih dihubungkan dengan keterbatasan ekonomi dan konsep rumah bagi kalangan bawah, sementara material industrial dianggap sebagai symbol kemewahan dan kemajuan sosial. Perbedaan ini menciptakan perlawanan sosial terhadap penggunaan bahan konstruksi rendah karbon, meskipun secara ilmiah lebih ramah lingkungan. Dalam konteks tersebut, arsitektur memiliki peran penting sebagai sarana pendidikan visual yang mampu mengubah cara pikir masyarakat. Pendekatan techno-vernacular sangat penting karena menggabungkan teknologi modern dengan estetika bahan lokal. Melalui desain yang akurat, struktur kuat, dan bahasa arsitektur modern, bahan alami tidak lagi dianggap sebagai symbol kemiskinan, tetapi sebagai wujud kecerdasan lingkungan. Perubahan ini menjadi dasar pembentukan kesadaran lingkungan yang dikuatkan oleh akses informasi terbuka dan komunitas belajar digital menuju keberlanjutan lingkungan Indonesia pada tahun 2045.

Pembahasan

Kesadaran masyarakat Indonesia tentang isu lingkungan masih rendah karena keberlanjutan sering kali dianggap sebagai pengorbanan terhadap kualitas hidup, ketahanan bangunan, dan nilai estetika. Selama material ramah lingkungan dianggap tidak modern, tidak menarik, atau terkait dengan keterbatasan ekonomi, beton dan baja terus dipilih sebagai simbol kemakmuran sosial. Pandangan ini sesuai dengan temuan Fathy (1973) dalam bukunya Architecture for the Poor, yang menunjukkan adanya tekanan psikologis kolektif untuk meninggalkan material lokal demi mengejar citra modernitas. Stigma material bumi adalah “material orang miskin” menciptakan resistensi yang tidak bisa diatasi hanya dengan data teknis atau prestasi lingkungan. Oliver (2006) juga menegaskan bahwa beton dan material industri berfungsi sebagai “mata uang sosial” di banyak negara berkembang, meskipun sering mengorbankan kenyamanan termal dan kekuatan lingkungan. Ironisnya, material tersebut memiliki kandungan karbon yang sangat tinggi, terutama akibat produksi semen, sementara komposisi energi terbarukan di Indonesia baru mencapai 13,1% pada 2024 (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa arsitektur tidak bisa hanya dianggap sebagai solusi teknis, tetapi juga instrumen komunikasi budaya untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap keberlanjutan.

Untuk memutus stigma terhadap material alami, diperlukan pendekatan desain yang membuat keberlanjutan tampak menarik dan dicari oleh banyak orang. Maka dari itu, saya mengusulkan konsep techno-vernacular, sebagai perubahan paradigma yang menyatukan kearifan lokal Nusantara dengan teknologi rekayasa, presisi, dan komputasi modern. Dengan pendekatan ini, material alami tidak lagi dianggap sebagai simbol keterbatasan, tetapi sebagai bentuk kecerdasan ekologis yang sesuai dengan tantangan masa kini melalui re-engineering yang meningkatkan kinerja, ketahanan, dan daya tarik estetika bangunan.

Edukasi visual terjadi ketika masyarakat berinteraksi langsung dengan bangunan yang menggunakan bahan seperti bambu atau tanah liat, tetapi tetap menampilkan tampilan futuristik, aman, dan berkelas. Pendekatan ini ternyata memiliki validitas global, seperti yang ditunjukkan oleh Francis Kéré, pemenang penghargaan arsitektur Pritzker, yang berhasil memanfaatkan tanah liat lokal di Burkina Faso menjadi fasilitas publik yang berkualitas melalui kombinasi dinding tanah dan atap logam modern (Soygür, 2023). Kéré menunjukkan bahwa bahan yang sebelumnya dianggap rendah kualitas bisa menjadi simbol keunggulan desain dunia asalkan diolah dengan teknik yang tepat. Di Asia, teknologi Cement Bamboo Frame (CBFT) di Filipina telah terbukti mampu mengurangi biaya konstruksi hingga 37–38% tanpa mengurangi daya tahan struktur terhadap bencana dan perubahan iklim (Base Bahay Foundation, 2022).

Menariknya, konsep ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga menjadi pusat inovasi di negara maju seperti Swiss. Melalui riset di ETH Zurich, Swiss memimpin pengembangan mass timber dan arsitektur tanah digital, termasuk proyek apartemen kayu bertingkat tinggi Rocket & Tigerli yang membuktikan kekuatan bahan alami pada skala kota (SHL, n.d.). Inovasi lain seperti penggunaan beton daur ulang dan tanah yang diperkuat tanpa semen oleh perusahaan Oxara menunjukkan bahwa bahan daerah berbasis biologi bisa menjadi bukti kemajuan berpikir arsitektur modern (Oxara, n.d.). Contoh dari berbagai negara ini menegaskan bahwa arsitektur ramah lingkungan tidak hanya baik secara ekologis dan fungsional, tetapi juga memperlihatkan daya tarik visual yang tinggi, sehingga secara tidak langsung menjadi metode edukasi untuk mengubah stigma sosial dan menegaskan arti baru tentang modernitas yang ramah lingkungan.

Transformasi budaya material tidak akan bertahan lama tanpa perubahan besar dalam pendidikan arsitektur. Penelitian Jabłońska dan Ceylan (2021) menemukan bahwa sistem pendidikan masih gagal dalam menyamakan teori keberlanjutan dengan penerapan teknis yang jelas. Banyak mahasiswa mengerti konsep lingkungan secara teori dan abstrak, tetapi kurang diberi kemampuan analitis yang memadai untuk menguji, membandingkan, dan memverifikasi dampak lingkungan dari desain yang mereka buat. Pengalaman akademik saya di Turki serta program pertukaran di Polandia mengungkap perbedaan nyata dalam cara mengajar. Di Polandia, desain berbasis kinerja menjadi dasar utama proses desain. Setiap keputusan yang diambil diuji melalui simulasi panas dan analisis siklus hidup, sehingga efisiensi energi menjadi bagian penting dalam mengevaluasi bangunan. Di Turki, evaluasi kinerja belum menjadi standar, namun penggunaan bahan arsitektur berbahan tanah seperti Alker (campuran tanah liat dan gypsum) mampu mengurangi energi terikat hingga 40–70% dibanding bata merah dan membantu menjaga suhu ruangan stabil (Işık, 2020). Namun, di kedua negara masih terdapat kesenjangan antara pemahaman teknis dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkannya secara berkelanjutan.

Di Indonesia, masalah serupa terjadi, bahkan lebih kompleks karena berbagai variasi geografis dan lingkungan. Inovasi bahan serta pendekatan berkelanjutan sering kali dihentikan di tahap eksperimen karena dukungan institusi yang terbatas, akses data yang minim, serta kurangnya mekanisme pengujian berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan arsitektur nasional perlu berubah dari hanya belajar teori menjadi praktik nyata yang menekankan pengujian kinerja dan pertukaran data terbuka, sehingga dapat menghasilkan arsitektur yang ramah lingkungan, sesuai konteks, dan inklusif.

Sebagai jawaban atas kesulitan dalam mengakses informasi dan menyebarluaskan pengetahuan teknis tentang bahan bangunan ramah lingkungan, saya mengusulkan EcoLauf, sebuah komunitas yang berbasis platform digital. Ide ini lahir dari pengalaman akademik di luar negeri, di mana inovasi bahan dan pendekatan berkelanjutan berkembang cepat melalui pertukaran pengetahuan antar institusi, wilayah, dan bidang studi. EcoLauf dirancang sebagai infrastruktur pendidikan arsitektur open-source yang memfasilitasi kerja sama kolektif dalam penelitian bahan ramah lingkungan, baik untuk mahasiswa maupun berbagai generasi.

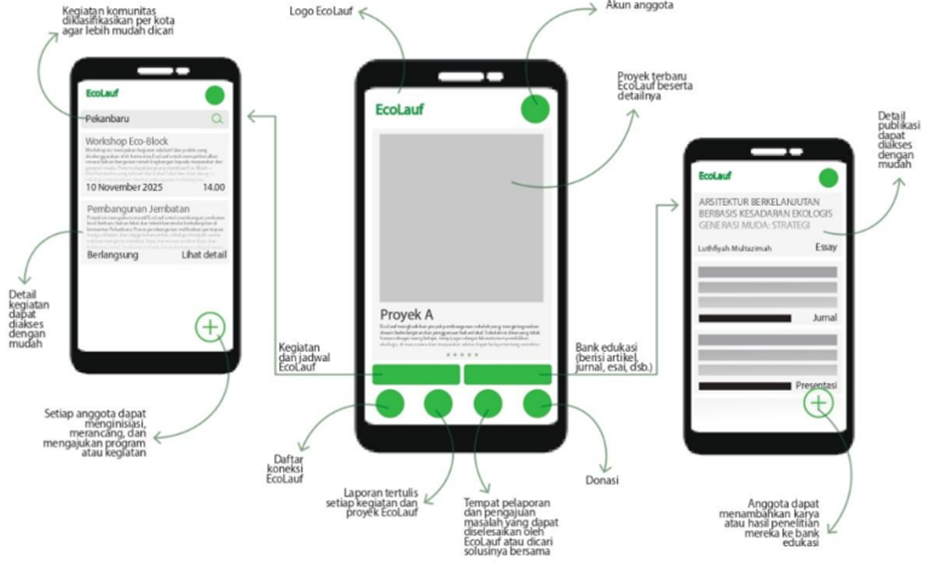

Gambar 1. Prototipe platform digital komunitas EcoLauf (sumber: hasil karya penulis, 2025)

Secara operasional, EcoLauf berfungsi sebagai bank data nasional yang mengumpulkan, mendokumentasikan, dan memvalidasi parameter teknis bahan lokal yang sebelumnya sulit dicapai. Platform ini mengubah cara pembelajaran arsitektur dari model yang linear menjadi kolaboratif dan dinamis, serta memberikan akses yang setara bagi mahasiswa di berbagai daerah. EcoLauf menjadi laboratorium pengetahuan yang inklusif, menghubungkan kearifan local dengan standar teknis modern, serta mendorong inovasi yang nyata, dapat diukur, direplikasi, dan berkelanjutan.

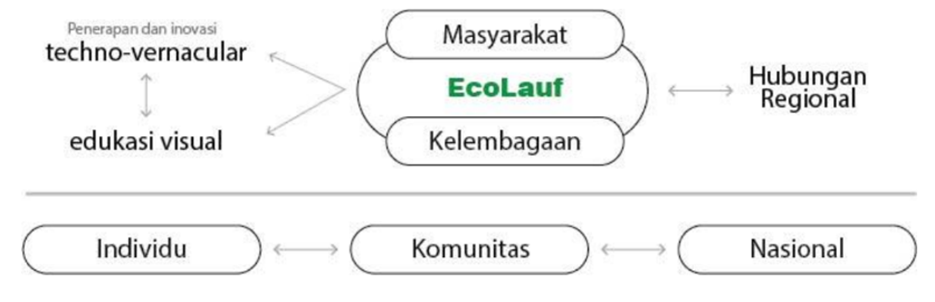

Untuk memperluas dampaknya, EcoLauf dikembangkan sebagai komunitas terbuka yang mendorong partisipasi aktif melalui kontribusi waktu, tenaga, dan sumber daya dalam berbagai proyek nyata, seperti pengembangan bahan bangunan lokal, pelatihan teknis, dan pendidikan masyarakat di berbagai wilayah. Platform ini juga membuka ruang kolaborasi lintas sektor dan lintas negara, sehingga setelah beroperasi di tingkat nasional, EcoLauf diproyeksikan dapat berkembang menjadi jaringan pertukaran pengetahuan internasional, khususnya di kawasan tropis yang menghadapi tantangan lingkungan serupa. Dengan menjadikan pengalaman lintas budaya sebagai dasar gagasan serta menghubungkan pendidikan, penelitian, dan aksi sosial, EcoLauf menunjukkan peran aktif mahasiswa arsitektur sebagai agen perubahan melalui kemampuan untuk menginisiasi solusi strategis yang berdampak, berkelanjutan, dan relevan secara global bagi masa depan pendidikan dan lingkungan Indonesia.

Untuk memperluas dampak, operasional EcoLauf dirancang sebagai ekosistem bekerja sama yang melibatkan berbagai sektor. Di tingkat nasional, upaya ini bisa lebih kuat dan lebih luas jika bekerja sama dengan lembaga terpercaya, misalnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan mengintegrasikan kurikulum Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, Kementerian PUPR dalam pengembangan dan standar material berkelanjutan yang sesuai SNI, serta BRIN untuk memvalidasi hasil laboratorium. Di Tingkat internasional, EcoLauf memperluas kerja sama dengan negara lain seperti TÜBİTAK dan Kementerian Lingkungan Hidup, Urbanisasi, dan Perubahan Iklim Turki, terutama dalam penerapan pengetahuan tentang arsitektur seismik dan kebijakan bangunan rendah emisi. Kemitraan ini memastikan EcoLauf bukan hanya menyimpan data, tetapi juga menjadi pemicu yang menghubungkan riset akademik dengan kebijakan dan standar konstruksi nasional yang adaptif, inklusif, dan kompetitif.

Pertanyaan penting selanjutnya adalah bagaimana strategi ini bisa menjangkau area dengan akses digital yang terbatas. Salah satu strategi yang tepat adalah pembentukan pusat bahan-bahan lokal berbasis wilayah. Bukan hanya mengandalkan institusi besar di kota, EcoLauf bekerja sama dengan universitas daerah dan sekolah kejuruan setempat sebagai tempat produksi pengetahuan nyata. Perguruan tinggi setempat bertugas sebagai pusat uji coba dan validasi kinerja material lokal secara langsung, sementara hasilnya didokumentasikan dan diunggah ke platform EcoLauf sebagai referensi nasional. Cara ini melibatkan peran yang seimbang dan tepat, sehingga mahasiswa di Papua, misalnya, tidak hanya menerima pengetahuan dari Jawa, tetapi juga menjadi penghasil data dan ahli material lokal mereka sendiri. Dengan demikian, keterbatasan infrastruktur digital bukan penghalang, melainkan peluang untuk meningkatkan kapasitas lokal yang terhubung dalam jaringan pengetahuan nasional.

Gambar 2. Skema ekosistem dan alur kerja EcoLauf (sumber: hasil karya penulis, 2025)

Penutup

Krisis iklim menuntut arsitektur untuk melebihi perannya sebagai pekerjaan teknis dan berubah menjadi agen perubahan dalam bidang budaya, ekologi, dan pendidikan. Melalui pendekatan techno-vernacular, arsitektur memiliki kemampuan untuk melepaskan stigma sosial terhadap bahan lokal sekaligus menawarkan solusi yang ramah lingkungan, sesuai dengan konteks tempat dan berdaya saing di tingkat global. Penggabungan antara kearifan lokal Nusantara, teknologi modern dan sistem belajar terbuka seperti EcoLauf menunjukkan bahwa keberlanjutan bukanlah bentuk mundur, melainkan wujud tertinggi dari kemajuan intelektual dan etika dalam desain. Strategi jaringan kolaborasi bahan local membuktikan bahwa peralihan ke arah ekologis tidak harus berpusat, melainkan bisa berkembang dari kekuatan lokal yang saling terhubung dalam jaringan pengetahuan nasional. Dengan demikian, arsitektur regeneratif tidak hanya menjawab tantangan lingkungan, tetapi juga membantu membangun kemandirian dalam pengetahuan dan keadilan akses pendidikan di seluruh wilayah.

Sebagai mahasiswa arsitektur yang belajar di luar negeri, saya percaya bahwa arsitektur bukan hanya tentang keindahan, tetapi juga tentang tanggung jawab untuk membentuk masa depan lingkungan. Kontribusi saya terhadap pendidikan di Indonesia adalah melalui EcoLauf, yang saya buat agar pendidikan arsitektur lebih terbuka dan bisa diakses oleh mahasiswa di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah memberi ruang bagi mereka untuk memanfaatkan bahan-bahan lokal menjadi teknologi yang memenuhi standar internasional. Minat saya pada arsitektur regeneratif muncul dari komitmen saya untuk membawa konsep laboratorium dunia ke dalam konteks Indonesia. Pengalaman saya melihat teknologi presisi di Polandia dan inovasi bahan alam di Turki membentuk pandangan saya sebagai seorang mahasiswa berprestasi yang fokus pada dampak yang luas dan keberanian menghubungkan pengetahuan global dengan realitas di tanah air. Esai ini menunjukkan komitmen saya untuk menjadi seorang arsitek dalam sistem pendidikan yang inklusif. Dengan menggabungkan riset, teknologi digital, dan pengabdian kepada komunitas, saya ingin memastikan bahwa inovasi dari generasi muda benar-benar berkontribusi untuk pemulihan bumi dan masa depan Indonesia.

Daftar Pustaka

Architecture 2030. (n.d.). Why the built environment? https://www.architecture2030.org/why-the-built-environment/

Badan Pusat Statistik. (2025). Jumlah penduduk pertengahan tahun (ribu jiwa). https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun–ribu-jiwa-.html

Base Bahay Foundation, Inc. (2022). Cement Bamboo Frame technology. BASE. https://base-builds.com/cement-bamboo-frame-technology/

Crippa, M., Guizzardi, D., Pagani, F., Banja, M., & Muntean, M. (2025). GHG emissions of all world countries: 2025 report. Publications Office of the European Union. https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2025

Hammond, G., & Jones, C. (2006). Inventory of Carbon and Energy (ICE) Version 1.5 Beta (Dept. of Mechanical Engineering, University of Bath). University of Bath. https://www.inference.org.uk/sustainable/LCA/ICE%20Version%201.5%2 0Beta.pdf

Hassan Fathy. (1973). Architecture for the poor: An experiment in rural Egypt. The University of Chicago Press.

Işık, B. (2020). Dünyaya “Alker” çalışmalarıyla katkı sunan Ruhi Kafescioğlu. Mimarlık, 417, 16–25. http://www.mo.org.tr/mimarlikDergisiDocs/pdf/MIMARLIK417.pdf#page=16

Jabłońska, J., & Ceylan, S. (2021). Sustainable architecture in education. World Transactions on Engineering and Technology Education, 19(1), 96–101.

Oxara. (n.d.). Our impact. https://oxara.earth/en/innovation/our-impact.html

Paul Oliver. (2006). Built to meet needs: Cultural issues in vernacular architecture. Architectural Press.

SHL. (n.d.). Rocket & Tigerli: A symbol of timber innovation. https://www.shl.dk/en/work/rocket-tigerli-a-symbol-of-timber-innovation

Soygür, M. (2023, 21 Maret). The revival of vernacular architecture. Turkchem. https://turkchem.net/the-revival-of-vernacular-architecture

United Nations Environment Programme, & Global Alliance for Buildings and Construction. (2025). Global status report for buildings and construction 2024/2025. United Nations Environment Programme. https://www.unep.org/resources/report/global-status-report-buildings-and-construction-20242025