Adhilla Salsabila Putri Artha

Psikologi

Mersin Üniversitesi

Latar Belakang

Abad ke-21 sering disebut sebagai era informasi, dimana akses terhadap pengetahuan tidak lagi terbatas oleh ruang maupun waktu. Namun, kemampuan siswa Indonesia dalam memproses limpahan informasi tersebut justru mengalami stagnasi. Di satu sisi, visi Indonesia Emas 2045 menuntut pembangunan sumber daya manusia unggul yang mampu beradaptasi dan bersaing di kancah global. Di sisi lain, ekosistem pendidikan kita saat ini menghadapi dua tantangan besar yang melemahkan fondasi ini.

Tantangan pertama adalah krisis kognitif. Berdasarkan laporan Programme for International Student Assessment (PISA) 2022, skor literasi membaca siswa Indonesia terpaut sangat jauh dari negara-negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (lihat Tabel 1). Terdapat kesenjangan kompetensi sebesar lebih dari 100 poin, yang setara dengan ketertinggalan masa pembelajaran selama kurang lebih 3-4 tahun dibandingkan sistem pendidikan di negara maju. Kesenjangan ini menunjukkan akar masalahnya terletak bukan sekadar pada kurikulum yang kurang ketat, melainkan pada pendekatan pedagogis yang masih menyamaratakan kemampuan semua individu.

Tabel 1. Perbandingan Skor PISA Antara Indonesia dengan Negara-negara OECD, 2022

| Kompetensi | Skor Negara OECD 2022 | Skor Indonesia 2022 | Selisih Skor |

| Literasi | 476 | 359 | -117 |

| Numerasi | 472 | 366 | -106 |

| Sains | 485 | 383 | -102 |

Tantangan berikutnya adalah konsekuensi psikologis dari kegagalan pendekatan pedagogis tersebut. Budaya kompetisi atau yang lebih dikenal dengan sebutan hustle culture, kerap diagungkan sebagai pemicu prestasi. Namun, hal ini menjadi bumerang dengan memberi tekanan luar biasa pada sebagian besar generasi muda, khususnya di kota-kota besar. Terlebih lagi, data dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) pada 2022 menunjukkan bahwa satu dari tiga remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental, yang secara langsung mengancam resiliensi psikologis mereka. Ini adalah bukti bahwa sistem kita menciptakan lingkungan survival of the fittest yang tidak sehat.

Saat ini, dunia bergerak menuju society 5.0. Sistem pendidikan kita masih beroperasi dengan logika revolusi industri yakni massal, seragam, dan cenderung mengabaikan keragaman kognitif masing-masing individu. Sedangkan ada studi yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam memproses informasi (Dehaene, 2020).

Isu Utama dan Rumusan Masalah

Dua krisis ini saling terkait dalam sebuah negative feedback loop, yakni pembebanan materi padat tanpa strategi pengelolaan informasi yang tepat, membuat siswa memproses informasi yang masuk secara tidak efisien dan mengalami cognitive overload, sehingga memicu perasaan kurang kompeten dan kurang percaya diri. Perasaan gagal yang berkelanjutan inilah yang kemudian menjadi prediktor utama burnout (Maslach & Jackson, 1981).

Pemerintah Indonesia telah berupaya menggeser inisiatif dari scientific learning yang cenderung pasif menuju deep and meaningful learning. Namun demikian, implementasi di lapangan masih nihil metodologi. Kesenjangan metodologis pendidikan kita bukan terletak pada apa yang diajarkan, melainkan pada bagaimana materi pendidikan tersebut diajarkan agar sesuai dengan kapasitas kognitif masing-masing siswa. Sebab, sistem pendidikan kita masih terjebak pada metode menghafal pasif (rote learning) yang nyatanya terbukti tidak efektif untuk memori jangka panjang (Dunlosky et al., 2013).

Artinya, tantangan kita bersifat ganda: bukan hanya bagaimana siswa belajar (kognisi), tetapi juga kondisi kesehatan mental mereka. Pertanyaan besarnya adalah: bagaimana kita bisa merancang ulang ekosistem pendidikan yang tidak hanya menuntut siswa untuk pintar, tetapi juga memfasilitasi mereka dengan strategi kognitif yang efisien, bersamaan dengan menerapkan konsep psychological well-being yang humanis untuk mencetak generasi yang cerdas dan tangguh.

Eksplorasi Arsitektur Pikiran manusia: Sebuah Panggilan Akademik

Perjalanan penulis sebagai mahasiswi psikologi di Türkiye didorong oleh pertanyaan tentang bagaimana manusia menafsirkan dan memproses sekitarnya, yang merupakan kunci reformasi pendidikan. Sebab, penafsiran dan pemrosesan sejatinya adalah inti dari proses belajar dan beradaptasi. Sayangnya, proses ini dikendalikan oleh working memory yang terbatas, yang rentan terhadap cognitive overload, sehingga informasi yang diterima sulit untuk disimpan dalam memori jangka panjang.

Penulis menyaksikan sendiri bagaimana kesenjangan antara riset laboratorium tentang memori dan atensi, dengan praktik pengajaran di ruang kelas. Sistem pendidikan di Indonesia terlalu berfokus pada hasil luar, seperti nilai ujian, peringkat di kelas, maupun prestasi akademik lainnya. Sementara tidak sedikit siswa yang tidak benar-benar memahami tentang apa yang mereka pelajari, mengapa mereka belajar mata pelajaran tertentu, dan bagaimana mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan nyata. Tidak sedikit juga rekan penulis yang merasa ‘salah jurusan’ saat berada di perguruan tinggi. Menurut keyakinan penulis, hal ini bukan disebabkan mereka tidak mampu, melainkan mereka tidak pernah diajarkan cara belajar yang sesuai dengan kapasitas kognitif mereka. Akibatnya, mereka kehilangan makna sesungguhnya dari belajar dan bersekolah.

Pengalaman di tahap 1 membuktikan bahwa pendidikan yang inklusif menuntut kesediaan modal psikologis (psychological capital, selanjutnya disingkat PsyCap), yaitu keyakinan diri dan resiliensi (Luthans et al., 2007). Namun, PsyCap tidak bisa tumbuh apabila siswa terus-menerus merasa bodoh atau gagal karena metode belajar yang salah. Hal ini memotivasi penulis untuk melanjutkan pendidikan master di bidang Cognitive Neuropsychology. Penulis ingin menjadi salah satu yang membawa temuan sains tentang information processing menjadi kebijakan pendidikan yang praktis. Kontribusi penulis sebagai calon mahasiswa berprestasi adalah mengadvokasi bahwa “memanusiakan pendidikan” berarti menghormati batas biologis otak siswa melalui strategi pembelajaran yang tepat. Dengan memahami kapasitas kognitif manusia, kita dapat menanamkan strategi belajar yang efisien, sehingga siswa dapat merasa yakin pada kemampuan diri sendiri.

Analisis Masalah: Cognitive Overload dan Defisit Metakognisi

Rendahnya skor PISA dan tingginya angka masalah kesehatan mental berakar pada satu aspek, yakni cognitive overload atau kelebihan beban kognitif. Sweller (1988) dalam Cognitive Load Theory menjelaskan bahwa memori kerja (working memory) manusia memiliki kapasitas yang sangat terbatas. Sedangkan kurikulum pendidikan Indonesia yang terlalu padat dan metode pengajaran yang tidak terstruktur cenderung membanjiri memori kerja siswa, sehingga informasi yang mereka terima tidak dapat diproses menjadi memori jangka panjang (long-term memory). Akibatnya, banyak dari mereka yang sekedar membaca tapi tidak dapat memahami apa yang mereka baca dan tidak dapat menarik kesimpulan dari apa yang mereka pahami.

Selain itu, siswa Indonesia mengalami defisit metakognisi, yaitu kurangnya kemampuan berpikir tentang cara berpikir. Siswa jarang diajarkan cara belajar (learning how to learn). Mereka tidak tahu kapan mereka paham dan kapan mereka hanya sekadar tahu. Akibatnya, mereka cenderung menjadi pembelajar pasif yang tidak adaptif ketika dihadapkan pada soal-soal HOTS (Higher Order Thinking Skills) yang membutuhkan pemecahan masalah kompleks. Perbandingan data menunjukkan betapa rendahnya penguasaan HOTS ini di Indonesia dibandingkan negara maju (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Perbandingan Capaian Tingkat Profisiensi PISA Tertinggi Siswa dalam Literasi, 2022

| Tingkat Profisiensi Tertinggi PISA (Level 5 atau 6) | Persentase Siswa |

| Indonesia | 0.4% |

| Finlandia | 9.0% |

| Singapura | 15.3% |

| Rata-rata negara-negara OECD | 7.9% |

Keseimbangan Inklusif: Membangun Psychological Safety dan Self-efficacy

Dengan kondisi yang penulis jelaskan pada subbab sebelumnya, kita tidak bisa menuntut prestasi tinggi dari siswa yang sedang dalam mode survival. Sebab itu, sebelum kita bicara tentang daya saing, kita harus menjamin inklusivitas pendidikan yang tidak hanya tentang akses fisik, tetapi tentang rasa aman psikologis (psychological safety) sehingga siswa merasa aman menunjukkan kepercayaan dirinya terhadap kemampuan yang ia miliki (self-efficacy). Berikut ini adalah gagasan penulis dalam upaya mewujudkan inklusivitas pendidikan, yakni:

- Menjembatani hustle culture dengan psychological safety: Budaya hustle menciptakan lingkungan yang hanya bisa dimenangkan oleh siswa dengan resiliensi bawaan. Untuk melawan fenomena ini, sekolah harus berhenti menjadi arena penghakiman. Penulis mengusulkan untuk mengadopsi konsep Edmondson (1999) di mana ruang kelas diubah menjadi panggung yang aman untuk berbuat salah. Pendidik pun harus berperan sebagai fasilitator yang merespons kesalahan dengan growth mindset, bukan hukuman atau cemooh.

- Membangun kompetensi dan meningkatkan self-efficacy melalui:

- Guidance Fading Effect: Renkl dan Atkinson (2003) menjelaskan bahwa ketika kompetensi siswa meningkat, bantuan eksternal (guru, orangtua) harus dikurangi. Proses transisi dari dibantu menjadi mandiri ini krusial. Ketika siswa berhasil menyelesaikan tugas tanpa bantuan eksternal yang sebelumnya ada, mereka mengalami validasi internal atas kemampuan mereka. Hal ini secara langsung meningkatkan efikasi diri (self-efficacy), yaitu keyakinan bahwa seseorang mampu melakukan ini karena kemampuan sendiri, bukan karena bantuan luar. Inilah yang membentuk mental pembelajar yang tangguh dan kompeten.

- Scaffolding: Materi pelajaran tidak diberikan secara bersamaan, melainkan secara bertahap. Pada tahap awal belajar, siswa tidak diminta untuk memecahkan masalah kompleks sendirian. Sebaliknya, mereka diberikan Worked Examples, yaitu contoh langkah-demi-langkah yang sudah terselesaikan, atau Sentence Starters (kerangka kalimat awal) dalam tugas menulis. Contoh konkretnya: dalam pelajaran matematika, siswa mempelajari solusi lengkap terlebih dahulu, kemudian mengerjakan soal serupa dengan beberapa langkah yang dihilangkan (completion problems), sebelum akhirnya mengerjakan soal secara mandiri (van Merrienboer et al., 2003).

Gambar 1. Contoh Penerapan Scaffolding (Worked Examples)

Reformasi Pembelajaran Berbasis Kognitif

Untuk mencetak generasi yang adaptif dan berdaya saing global, kita harus mengubah cara siswa berinteraksi dengan informasi. Penulis menawarkan dua strategi kognitif yang harus menjadi standar baru:

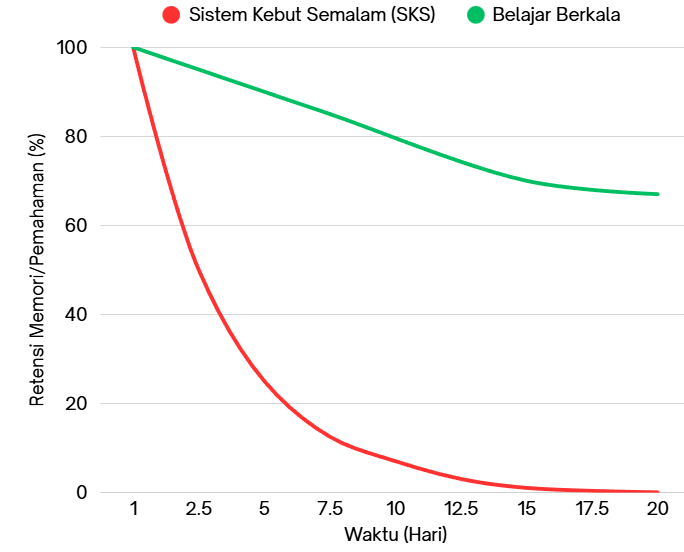

- Spaced Repetition: Mengubah budaya sistem kebut semalam (SKS) menjadi belajar berkala. Teknik ini memecah sesi belajar dalam interval waktu tertentu dan memanfaatkan fase istirahat untuk konsolidasi memori, yaitu proses stabilisasi memori dari penyimpanan sementara (short-term memory) menuju penyimpanan permanen (long-term memory). Saat kita beristirahat, otak sebenarnya sedang memutar ulang (replay) informasi yang telah dipelajari dan memperkuat koneksi sinaptik tersebut (Stickgold, 2005). Dengan mengulang materi saat otak sedang beristirahat, upaya untuk memanggil kembali informasi tersebut menjadi lebih berat, yang justru membuat memori tersebut tertanam lebih kuat dan lebih tahan lama.

Gambar 2. Grafik Lupa Ebbinghaus vs. Spaced Repetition

- Active Recall: Metode belajar siswa Indonesia yang paling umum adalah membaca ulang catatan (re-reading). Realitanya, sebagian besar siswa merasa paham hanya karena teks tersebut terasa familiar, bukan karena mereka benar-benar memahaminya. Untuk itu, solusi lain yang penulis ingin usulkan adalah melakukan active recall, yakni proses memanggil kembali informasi dari ingatan tanpa melihat catatan. Roediger dan Karpicke (2006) membuktikan bahwa mekanisme ini justru memperkuat jalur saraf otak secara efektif daripada sekadar membaca ulang. Teknik ini dapat diimplementasikan berupa:

- Metode blurting (brain dump): Di akhir pelajaran, siswa diberi waktu 5 menit untuk menutup buku dan menuliskan semua yang mereka ingat di kertas kosong. Apa yang tidak tertulis adalah celah pengetahuan yang perlu ditinjau lebih lanjut.

- Sistem Leitner (flashcards): Siswa menjawab soal sebelum membalik kartu. Siswa memisahkan kartu-kartu tersebut ke dalam kotak yang berbeda berdasarkan tingkat kesulitan, dimana kartu yang ‘susah’ akan muncul lebih sering daripada kartu yang ‘mudah’.

Studi Komparasi: Sistem Pembelajaran yang Humanis

Negara-negara dengan skor PISA tinggi seperti Finlandia dan Singapura menunjukkan adanya pergeseran fokus dari kuantitas jam ajar ke kualitas information processing dan berfokus pada humanisasi sistem pendidikan (lihat Tabel 3):

- Finlandia menerapkan jam sekolah yang lebih pendek, istirahat yang lebih sering, dan fokus pada play-based learning di tahun-tahun awal. Secara psikologis, ini terbukti mengurangi motivasi ekstrinsik seperti tekanan nilai akademis dan menumbuhkan motivasi intrinsik seperti tingginya rasa ingin tahu (Sahlberg, 2011). Istirahat yang teratur juga krusial untuk konsolidasi memori, sejalan dengan prinsip spaced repetition.

- Singapura sangat berinvestasi pada kualitas guru. Mereka tidak hanya fokus pada konten, tetapi pada pedagogi yang mengajarkan siswa bagaimana cara berpikir yang efektif.

Tabel 3. Komparasi Alokasi Waktu Pembelajaran di Indonesia, Finlandia, dan Singapura

| Indikator | Indonesia | Finlandia | Singapura |

| Durasi Sekolah (per hari) | 8-9 jam | 4-5 jam | 6-7 jam |

| Alokasi Waktu Istirahat | 15-30 menit (~5%) | 15 menit setiap 45 menit (25%) | 30 menit (10-15%) |

| Fokus Utama | Content-heavy (hafalan) | Well-being & play-based | Mastery & critical thinking |

Indonesia perlu mengadopsi pola pikir bahwa dalam proses kognitif, less is more. Dengan kata lain, humanisasi kurikulum berarti menyelaraskan tuntutan akademik dengan kapasitas kognitif dan emosional siswa.

Kesimpulan

Krisis pembelajaran kita tidak hanya pada mental tetapi juga pada kognisi. Solusi holistik untuk krisis pembelajaran Indonesia terletak pada integrasi psikologi kognitif dengan prinsip kesejahteraan mental. Esai ini menyimpulkan bahwa dengan mengelola beban kognitif siswa melalui scaffolding yang terstruktur dan menanamkan active recall yang efektif, kita membangun self-efficacy yang kokoh dan ketangguhan mental yang berkelanjutan.

Rekomendasi

- Pelatihan guru interdisipliner: Kemendikbud-Ristek wajib merevisi materi pelatihan guru (PPG) dengan modul science of learning dan psychological safety, agar guru dapat mengelola beban kognitif siswa sekaligus mendukung kapasitas modal psikologis mereka.

- Kurikulum “Learning How to Learn“: Sekolah wajib mengajarkan teknik metakognitif (spaced repetition, active recall) sebagai keterampilan hidup dasar, bukan sekadar pelajaran tambahan.

Dengan menyelaraskan sistem pendidikan kita dengan kapasitas kognitif manusia dan kebutuhan emosional manusia, kita tidak hanya memperbaiki skor PISA, tetapi juga memanusiakan proses belajar itu sendiri, mewujudkan Indonesia Emas di tangan generasi yang cerdas dan tangguh.

Daftar Pustaka

Dehaene, S. (2020). How we learn: Why brains learn better than any machine… for now. Viking.

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving Students’ Learning With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology. Psychological science in the public interest: a journal of the American Psychological Society, 14(1), 4–58. https://doi.org/10.1177/1529100612453266

Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly, 44(2), 350–383. https://doi.org/10.2307/2666999

I-NAMHS. (2022). Ringkasan Laporan: Satu dari Tiga Remaja Indonesia Memiliki Masalah Kesehatan Mental. Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM. https://ugm.ac.id/id/berita/23086-hasil-survei-i-namhs-satu-dari-tiga-remaja-indonesia-memiliki-masalah-kesehatan-mental/. Diakses tanggal 18 Desember 2025.

Karpicke, J. D., Butler, A. C., & Roediger, H. L., 3rd (2009). Metacognitive strategies in student learning: do students practise retrieval when they study on their own? Memory (Hove, England), 17(4), 471–479. https://doi.org/10.1080/09658210802647009

Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2007). Psychological Capital: Developing the Human Competitive Edge. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195187526.001.0001

Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Organizational Behavior, 2(2), 99-113. http://dx.doi.org/10.1002/job.4030020205

Mayer, R. E., & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. Educational Psychologist, 38(1), 43–52. https://doi.org/10.1207/S15326985EP3801_6

OECD (2023), PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education, PISA, OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/53f23881-en

Renkl, A., & Atkinson, R. K. (2003). Structuring the transition from example study to problem solving in cognitive skill acquisition: A cognitive load perspective. Educational Psychologist, 38(1), 15–22. https://doi.org/10.1207/S15326985EP3801_3

Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention. Psychological Science, 17(3), 249–255. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x

Sahlberg, P. (2011). Finnish lessons: What can the world learn from educational change in Finland? Teachers College Press. https://doi.org/10.25656/01:11098

Stickgold R. (2005). Sleep-dependent memory consolidation. Nature, 437(7063), 1272–1278. https://doi.org/10.1038/nature04286

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive Science, 12(2), 257–285. https://doi.org/10.1038/nature04286

van Merrienboer, J. J. G., Kirschner, P. A., & Kester, L. (2003). Taking the Load Off a Learner’s Mind: Instructional Design for Complex Learning. Educational Psychologist, 38(1), 5–13. https://doi.org/10.1207/S15326985EP3801_2

Veenman, M.V.J., Van Hout-Wolters, B.H.A.M. & Afflerbach, P. (2006). Metacognition and learning: conceptual and methodological considerations. Metacognition Learning (1), 3–14. https://doi.org/10.1007/s11409-006-6893-0