Wa Izzah Azzahra

Geological Engineering, Hacettepe University

Di bangku sekolah, kita belajar bahwa iklim suatu wilayah ditentukan oleh letak geografisnya. Negara-negara di lintang sedang, seperti negara di kawasan Eropa, mengalami empat musim: musim dingin, semi, panas, dan gugur. Sementara itu, negara tropis seperti Indonesia hanya mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Musim panas di Eropa umumnya berlangsung dari bulan Juni hingga Agustus. Sebagai bulan transisi dari musim semi ke musim panas, bulan Juni seharusnya menjadi bulan yang relatif sejuk dibandingkan dengan bulan musim panas lainnya. Namun, berbeda halnya dengan Juni tahun ini.

Dilansir dari laman Aljazeera, pada akhir Juni hingga pertengahan Juli 2025, sebagian besar wilayah Eropa dilanda gelombang panas atau heatwave. Suhu di berbagai wilayah Eropa Barat melonjak mencapai 46°C mengakibatkan kekeringan, kebakaran hutan, hingga kematian. Menurut sebuah studi yang dilakukan di Imperial College London dan London School of Hygiene and Tropical Medicine, tercatat sebanyak 2.305 kasus kematian di 12 kota besar Eropa dalam periode 23 Juni hingga 2 Juli 2025, dan diyakini bahwa 65% dari kasus tersebut disebabkan oleh perubahan iklim akibat ulah manusia.

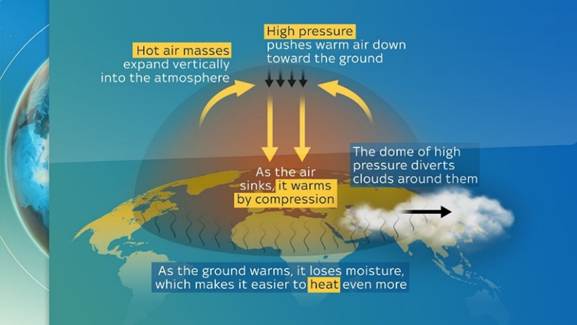

Gelombang panas atau heatwave adalah periode cuaca panas dengan suhu lebih tinggi dari rata-rata yang berlangsung dalam beberapa hari hingga beberapa minggu. Gelombang panas yang terjadi di Eropa dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah fenomena atmosfer yang disebut kubah panas atau heat dome, yaitu kondisi ketika massa udara hangat menumpuk. Tekanan tinggi dari atmosfer mendorong dan mengurung udara panas di bawahnya sehingga panas terakumulasi dan tertahan. Selain itu, melemah dan tidak stabilnya aliran angin kuat di atmosfer atas yang disebut jet stream juga kian memperparah fenomena heatwave ini.

Sumber: Sky News

Menurut laporan Copernicus dan WMO (2024), Eropa merupakan benua dengan laju pemanasan tertinggi di dunia. Hal ini menyebabkan penduduk Eropa sangat rentan terhadap peningkatan frekuensi dan intensitas gelombang panas. Sistem peringatan dini maupun kesiapsiagaan masyarakat Eropa dinilai belum cukup untuk mengatasi lonjakan panas yang datang lebih awal dari biasanya. Berbeda dengan negara-negara beriklim tropis yang memiliki desain infrastruktur yang sudah beradaptasi dengan suhu panas ekstrem, sebagian besar kota di Eropa tidak dirancang untuk kondisi ekstrem seperti itu.

Di belahan bumi lainnya, angin muson timur dari Australia yang membawa sedikit uap air seharusnya menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau pada bulan Mei hingga September. Namun, alih-alih kering, sejumlah wilayah di Indonesia justru mengalami hujan deras di awal Juni hingga pertengahan Juli. Fenomena yang dikenal dengan musim kemarau basah ini menunjukkan ketidaksesuaian pola yang terjadi karena sistem iklim global tidak lagi berjalan normal.

Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan beberapa wilayah di Indonesia dilanda banjir. Banjir yang terjadi di Indonesia kali ini tidak disebabkan oleh La Nina, sebuah fenomena yang biasanya menyebabkan hujan pada saat musim kemarau. Menurut peneliti iklim dari BMKG, fenomena hujan di musim kemarau kali ini berkaitan dengan Quasi-Biennial Oscillation (QBO), sebuah pola fluktuasi angin di lapisan stratosfer tropis yang berubah arah setiap 22–34 bulan (Kompas, 2024). Saat QBO timuran terjadi, aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) yaitu gelombang cuaca tropis yang dapat memicu hujan lebat, cenderung menguat dan lebih sering terjadi. QBO bukannlah satu-satunya penentu perubahan musim. Faktor lain seperti laut yang kian memanas akibat dari perubahan iklim global memperkaya atmosfer dengan kelembapan menyebabkan hujan ekstrem dan banjir di bulan kemarau seperti saat ini.

Kedua fenomena ekstrem tersebut merupakan akibat dari perubahan iklim global yang kian memburuk. Kini kita tidak lagi dapat mengandalkan fenomena-fenomena disekitar kita untuk menentukan cuaca musiman. Akumulasi emisi dari pembakaran bahan bakar fosil telah mengganggu keseimbangan tersebut. Atmosfer yang semakin jenuh oleh gas rumah kaca dan laut yang semakin hangat menyebabkan cuaca dan musim menjadi tak menentu. Laporan Indicators of Global Climate Change (2024) menyatakan bahwa dekade 2020-an adalah periode yang sangat menentukan. Jika emisi gas rumah kaca terus meningkat, suhu rata-rata global berisiko melampaui ambang batas 1,5°C dalam beberapa tahun ke depan. Namun, tren ini masih dapat diperlambat jika komunitas global bertindak cepat dengan menurunkan emisi secara signifikan dan berkelanjutan.

Penggunaan energi terbarukan bukan lagi merupakan rencana masa depan, namun sebuah realitas yang harus mulai diadopsi secara luas. Dan untuk Indonesia sendiri, sampai kapan kita hanya akan menjadi “Negara Potensial”?. Seluruh potensi yang ada hanya akan sia-sia jika para pemangku kebijakan tidak segera mengambil langkah untuk menuju jaringan energi terbarukan sepenuhnya. Dan Jika dunia tidak segera mengambil langkah konkret, “Eropa terbakar” dan “Indonesia terendam” bukan hanya akan menjadi judul berita, tetapi akan menjadi realitas yang akan terus berulang setiap tahun.

Referensi

- Al Jazeera. (2025, 16 Juli). Why is Europe facing record-breaking heatwaves? Diakses dari https://www.aljazeera.com/news/2025/7/16/why-is-europe-facing-record-breaking-heatwaves

- Copernicus Climate Change Service. (2024). Why are Europe and the Arctic heating faster than the rest of the world? Diakses dari https://climate.copernicus.eu/why-are-europe-and-arctic-heating-faster-rest-world

- Grantham Institute. (2025). Climate change tripled heat-related deaths in early summer European heatwave. Imperial College London. Diakses dari https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/grantham-institute/public/publications/institute-reports-and-analytical-notes/Climate-change-tripled-heat-related-deaths-in-early-summer-European-heatwave.pdf

- Indicators of Global Climate Change. (2025). Earth System Science Data, 17, 2641–2670. Diakses dari https://essd.copernicus.org/articles/17/2641/2025/

- Kompas. (2024). Menguak peran angin dua tahunan dalam banjir di musim kemarau. Diakses dari https://www.kompas.id/artikel/menguak-peran-angin-dua-tahunan-dalam-banjir-di-musim-kemarau